Il giorno 12 giugno 2025, presso la sala Weil Weiss dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano, ha avuto luogo il convegno Un codice della Commedia e i suoi palinsesti (Trivulziano 1084) – Ricerca e didattica transdisciplinari, organizzato dal Dipartimento di Studi Storici ‘Federico Chabod’ dell’Università degli Studi di Milano e dallo stesso Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano. Otto studiosi hanno presentato i risultati di ricerca ottenuti grazie alle indagini multispettrali messe in campo durante le prime due edizioni della Summer School Integrating Traditional and Digital Approaches in Manuscript Studies (INTRADAMS) degli anni 2023-2024 e 2024-2025.

In seguito ai saluti istituzionali della Funzionaria Responsabile dell’Unità biblioteche specialistiche e archivi del Castello Sforzesco Isabella Fiorentini e del Direttore del Dipartimento di Studi Storici ‘Federico Chabod’ Andrea Gamberini, il convegno si è aperto con l’introduzione ai lavori dei coordinatori di INTRADAMS, Marta Calleri, Marta Luigina Mangini e Giacomo Vignodelli. La Summer School internazionale INTRADAMS, alla sua terza edizione nell’estate 2025, ha come scopo l’integrazione tra metodologie umanistiche e digitali per lo studio del patrimonio manoscritto, in particolare interessato da pratiche di riscrittura. Gli studenti delle prime due edizioni hanno avuto modo di acquisire competenze e collaborare alle indagini di un concreto caso di studio il codice della Commedia dantesca Trivulziano 1084, oggetto del convegno.

Il primo intervento, tenuto da Fabrizio Pagnoni, docente di Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Milano, si è soffermato sulla trasmissione del Trivulziano 1084, affrontando temi come la circolazione dei testi attraverso le trasformazioni politiche e culturali dell’Italia del Quattrocento. Le ultime carte del codice ospitano testi eterogenei che costituiscono una preziosa testimonianza delle dinamiche che probabilmente hanno accompagnato il passaggio del manoscritto da Genova a Milano, due centri allora coinvolti in forti tensioni politiche e vivaci fermenti culturali. Il manoscritto mostra una prima attestazione genovese risalente alla metà del Quattrocento, in particolare durante il dogato di Pietro Fregoso (1450 – 1458). In questo periodo, Genova attraversava una fase di accentuata instabilità politica, in cui si susseguirono tentativi di pacificazione tra i dogi e l’aristocrazia cittadina.

Figura chiave di questo contesto è Giorgio de Via, cancelliere della Repubblica di Genova dal 1452, legato alla famiglia Fregoso e vicario di Giano Fregoso a Sarzana. A lui sono attribuiti due componimenti presenti nelle carte finali del Trivulziano 1084. Il primo è una frottola: riporta un testo complesso con richiami metrici alla Commedia che racconta un sogno nel palazzo di Minosse a Creta e che richiede ulteriori approfondimenti al fine di accertare eventuali riferimenti alla situazione politica genovese. Il frammento è invece un componimento in volgare di fattura metrica più modesta, che si rivolge direttamente ai Genovesi per invocare una pacificazione, opponendosi al sistema delle fazioni; quest’ultima in particolare non attribuibile con certezza al de Via.

Accanto a questi due testi, è anche presente l’incipit di un giuramento politico datato maggio 1454, stipulato tra il doge e le classi popolari, finalizzato ad assicurarsi il consenso del popolo per una riforma fiscale e il consolidamento del proprio governo, e una nota di possesso, forse coeva o di poco successiva, riportante il nome di Petrus de Campofreudoso (cioè Pietro Fregoso), che rafforza la tesi di un possibile legame tra il manoscritto e l’ambiente genovese.

Nonostante siano ancora diverse le ipotesi riguardo le modalità con cui il Trivulziano 1084 sia giunto a Milano, grazie a una nota di possesso sappiamo che in una fase successiva il codice è entrato a far parte del patrimonio librario della famiglia Crivelli. Pagnoni ha infatti evidenziato la propensione della famiglia milanese e in particolare di Giovanni Crivelli al collezionismo librario. Una delle ipotesi è che l’acquisizione del manoscritto sia stata mediata da Lodrisio Crivelli, ambasciatore presso Genova negli anni Cinquanta del Quattrocento. Cancelliere del Consiglio Segreto fino al 1463, era in contatto con i principali umanisti milanesi e, verosimilmente, anche con esponenti della famiglia Fregoso, come ad esempio Pietro, il quale si era rifugiato a Milano in zona Porta Vercellina, luogo di residenza dei Crivelli.

Questo fitto intreccio di relazioni politiche, culturali e familiari potrebbe offrire una spiegazione plausibile per il trasferimento del manoscritto da Genova a Milano, avvenuto probabilmente già attorno alla metà del XV secolo.

A seguire, Marta Mangini, docente di Storia del libro manoscritto ed Esegesi delle fonti documentarie presso l’Università degli Studi di Milano, ha presentato un’analisi codicologica del Trivulziano 1084, soffermandosi in particolare sulla sua natura di palinsesto. Il codice, infatti, si compone di 248 fogli, di cui ben 135 risultano essere palinsesti. Degno di nota è anche l’impiego della pergamena, supporto che si discosta dalla prassi più comune nel XV secolo di trascrivere la Commedia su carta.

L’indagine si è quindi concentrata sulla mise en page del testo: rilevante, in questo senso, la disposizione su un’unica colonna, con larghi margini predisposti per accogliere le glosse, completate però solo per i primi sei canti dell’Inferno. La mancanza di commento sulla maggior parte del codice ha lasciato ampio spazio vuoto e reso più facile l’individuazione della scriptio inferior, talvolta visibile anche ad occhio nudo. Inoltre, le dimensioni medio-grandi di ciascun fascicolo e di ogni bifoglio al suo interno hanno fatto sì che i tagli effettuati ai supporti palinsesti per ottenere il nuovo formato non incidessero in modo eccessivo sulle dimensioni originarie delle pergamene. Di conseguenza, i testi sottostanti sono stati preservati pressoché nella loro interezza agevolando le operazioni di studio. Ciò che invece ha reso complessa la restituzione dei palinsesti state le modalità di lavorazione della pergamena per il suo successivo riutilizzo: a fronte di alcuni fogli semplicemente lavati, molti altri invece sono stati anche sottoposti a un processo di raschiatura. Questo ha comportato non solo un assottigliamento del supporto, ma a volte anche un danneggiamento del materiale, riparato con pergamena palinsesta, di cui, nella maggior parte dei casi, non è stato possibile recuperare il testo nonostante l’impiego di tecniche di imaging multispettrale.

I due interventi successivi sono stati effettuati da Gregory Heyworth, docente dell’Università di Rochester (New York – USA) e direttore del Lazarus Project, e Keith Knox, image scientist dell’Early manuscript Electronic Library, entrambi collaboratori della Summer School INTRADAMS.

Heyworth ha concentrato il proprio intervento sul tema della textual science, una sinergia tra le tradizionali metodologie di indagine sui manoscritti — paleografia, codicologia e filologia — e gli approcci propri delle scienze dei materiali, della fisica e delle tecnologie per l’imaging e della data science. Nel suo intervento, Gregory Heyworth individua tre storie che ogni palinsesto racchiude: quella del contenuto originario, quella della scrittura successiva, e infine quella della scoperta stessa del palinsesto, resa possibile dalle tecnologie e metodologie attuali. Heyworth sottolinea come la filologia odierna, per quanto evoluta, condivida con quella antica il medesimo scopo: scoprire, riscoprire ed editare i testi. È in questo solco che si inserisce la moderna textual science che prevede dunque l’applicazione di moderne tecnologie multispettrali all’analisi di codici manoscritti per la riscoperta e lo studio di documenti palinsesti.

Un’importante innovazione metodologica è stata introdotta nell’Ottocento da Franz Ehrle, che propone l’uso della fotografia per il recupero delle scriptio inferior. Da allora le tecniche di imaging si sono evolute, arrivando ad oggi all’impiego di analisi multispettrali capaci di rivelare testi illeggibili a occhio nudo. Ne è un esempio il Verona Manuscript XI, completamente annerito dall’uso di reagenti chimici nel corso del XIX secolo, ma reso oggi parzialmente leggibile grazie a queste tecniche.

Un problema tuttora aperto è rappresentato dalle scarse descrizioni fornite dai cataloghi dei manoscritti, che spesso non segnalano né riconoscono la presenza di palinsesti, lasciandone molti ancora ignoti o non identificati. Ed è proprio in questa direzione che si colloca il progetto TIRO, che mira a sviluppare un’applicazione di intelligenza artificiale per la creazione di una catalogazione standardizzata, migliorando la descrizione e l’individuazione dei codici. Progetti analoghi sono in corso anche per l’applicazione dell’AI all’automazione di opere d’arte, come dipinti e statue.

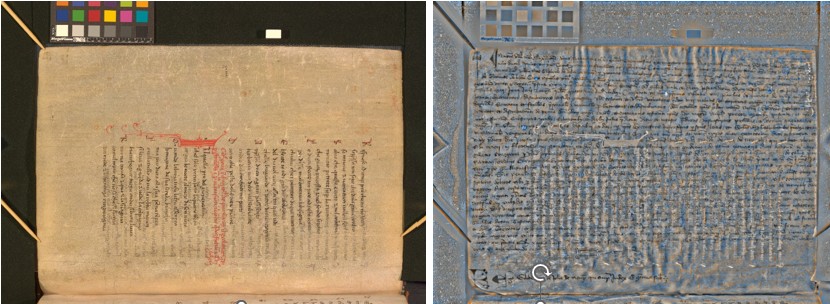

A seguire l’intervento di Keith Knox, che ha presentato il lavoro svolto per il recupero delle scritture invisibili del Trivulziano 1084, nell’ambito dei corsi estivi INTRADAMS 2023-2024 e 2024-2025. É stato utilizzato un sistema di imaging multispettrale, insieme al software Hoku, per consentire agli studenti di analizzare in tempo reale le immagini del manoscritto e partecipare attivamente all’estrazione del testo nascosto. Il processo di recupero, come ben spiegato da Knox, prevede tre passaggi fondamentali: capture, ossia la cattura delle immagini nelle varie bande spettrali (luce ultravioletta, visibile e infrarossi); extract, l’elaborazione dei dati per isolare e potenziare l’informazione testuale; infine, display, ovvero il rendere leggibile ciò che era scomparso. Questo tipo di imaging sfrutta il fatto che l’inchiostro e il supporto pergamenaceo reagiscono in modo diverso alla luce a seconda della lunghezza d’onda: le immagini catturate con la luce in riflettenza aiutano molto nella distinzione degli inchiostri in base al colore; tramite la fluorescenza vengono fatti risaltare inchiostri a base tanninica; da ultimo grazie alla luce trasmessa è possibile evidenziare i punti in cui l’inchiostro ha eroso il supporto.

Particolare rilevanza è stata posta sul ruolo della collaborazione tra scienziati e studiosi umanisti, come avvenuto proprio nel caso dello studio del Trivulziano 1084 e in particolare il foglio 54v che, osservato a luce naturale, mostrava pochissime tracce visibili; solo a seguito dell’elaborazione dell’immagine tramite HOKU è stato possibile rendere nuovamente leggibile il testo sottostante.

Copyright Comune di Milano – Tutti i diritti di legge riservati

Il quinto intervento, di Ludovica Invernizzi, dottoranda dell’Università degli Studi di Milano, ha dato voce agli studenti delle passate edizioni della Summer School INTRADAMS. Il progetto, perfettamente in linea con le nuove modalità didattiche che vogliono porre gli studenti al centro della creazione di nuova conoscenza, si compone di una parte teorica e di una parallela applicazione della teoria, attraverso la diretta esperienza delle procedure e delle problematiche dell’imaging e della successiva elaborazione delle immagini. La Summer School si è rivelata terreno fertile non solo per la familiarizzazione con le nuove tecnologie, ma anche per la collaborazione fra persone con diverse competenze.

L’intervento ha inoltre sottolineato l’eterogeneità dei documenti palinsesti, non solo dal punto di vista tipologico, ma anche paleografico e cronologico. Sono state elaborate circa 150 immagini, in parte durante la Summer School, in parte in seguito attraverso l’impegno della stessa Invernizzi e di Leila Leoni, dottoranda presso l’Università degli Studi di Genova. Considerate le ingenti perdite subite dal patrimonio archivistico partenopeo e campano nel corso della Seconda Guerra Mondiale, particolare rilievo ha avuto il rinvenimento di un nucleo di palinsesti recanti documenti cancellereschi di provenienza angioina: sono stati infatti identificati più di 60 documenti a fronte di circa 40 fogli e 25 bifogli resi nuovamente leggibili.

Interessanti, oltre a documenti legati a Napoli e alla dominazione angioina, sono stati i ritrovamenti di diversi fogli in scrittura curialesca, spesso di fattura corsiva e disarticolata che richiamano l’ambiente notarile campano, anche se risulta complessa la loro associazione sia dal punto di vista del contenuto che del contesto. Altrettanto suggestivo e curioso è il ritrovamento di alcuni fogli riportanti uno scritto in littera de forma in lingua francese. Infine, l’imaging ha rivelato anche riusi di materiale librario, in particolare di frammenti dell’Andria di Terenzio.

Ogni nucleo di palinsesti è stato esaminato e presentato nei contributi dei successivi relatori.

Il testo terenziano è stato oggetto dell’intervento a cura della già citata Leila Leoni. L’intervento si è aperto con una riflessione sull’Andria, opera che conobbe ampia fortuna nel Medioevo e che è attestata da un cospicuo numero di esemplari manoscritti. Nonostante tale diffusione, il Trivulziano 1084 costituisce solo il secondo caso noto di palinsesto contenente l’Andria.

La presenza di numerosi testimoni del testo, tuttavia, rende particolarmente complessa la ricostruzione di uno stemma codicum coerente, scoraggiando di fatto un tentativo sistematico in tal senso. In particolare, il Trivulziano 1084 sembrerebbe non integrabile nello stemma codicum preesistente, presentandosi come un testimone autonomo e isolato.

Per quanto concerne l’indagine materiale, l’impiego di tecniche di imaging multispettrale ha consentito il recupero di porzioni testuali cancellate con risultati di notevole nitidezza. Ciò è stato possibile in quanto il supporto pergamenaceo risulta sottoposto a una singola tecnica di preparazione al riuso – il lavaggio –, senza interventi di rasatura, e dunque senza rimozione della superficie scrittoria originaria.

Risulta invece più problematica la datazione del frammento, poiché la scrittura, di tipo calligrafico, non presenta tratti cronologicamente distintivi. I passi dell’Andria sono distribuiti su diversi fogli del manoscritto e grazie alle tecnologie di rilevamento avanzato è stato possibile mappare la distribuzione della scriptio inferior e proporre una ricostruzione parziale e coerente del testo originario.

Il foglio 27r, in particolare, evidenzia con chiarezza la sovrapposizione di più fasi testuali, riconducibili a una prima stesura, relativa al testo principale, una successiva fase di utilizzo scolastico, con l’aggiunta di glosse, infine, la riscrittura della Commedia. La presenza di glosse, unitamente ad altri indizi materiali e testuali, suggerisce una trasmissione consapevole e strutturata dell’opera, compatibile con un contesto d’uso di tipo didattico.

Questo caso di studio testimonia efficacemente come una prospettiva transdisciplinare, che integri filologia, codicologia e tecnologie digitali, possa restituire nuova vita a testi dimenticati o cancellati, riportandoli alla luce con significati rinnovati e inattesi.

Il settimo intervento, a cura di Giuliana Capriolo, docente di paleografia presso l’Università degli Studi di Salerno, ha riportato l’attenzione sulla componente documentaria dei palinsesti. In particolare, la studiosa ha presentato diversi esempi di documenti identificati e collocati cronologicamente e geograficamente. L’indagine ha riguardato 29 fogli e 24 bifogli, databili tra il 1303 e il 1383, redatti in una scrittura cancelleresca con grado variabile di regolarità e posatezza.

Come riscontrato nella maggior parte dei supporti riutilizzati, si osserva una tendenza al riposizionamento del testo originario mediante una rotazione di 90° o 180°, al fine di evitare sovrapposizioni con la scriptio superior. Tuttavia, non mancano casi in cui la scriptio inferior risulta parallela rispetto al testo sovrascritto della Commedia: in particolare, si segnala che si tratta, in questi casi, di documenti in scrittura curialesca.

Sono ben 26 i fogli recanti scrittura curialesca napoletana, tra i quali si annoverano 5 diplomi. Si tratta di un caso di studio di particolare complessità, poiché è stato possibile risalire solo in parte a una datazione precisa, grazie al confronto con documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli, dotati di sottoscrizioni che ne facilitano l’inquadramento cronologico.

Sono stati illustrati, a titolo esemplificativo, alcuni casi peculiari: il bifoglio 51r – 54v, contenente un instrumentum con tre sottoscrizioni, datato 1373 o 1376, relativo all’esecuzione delle volontà di Giovanni Venturini; una concessione datata 22 agosto 1303, al foglio 168v; un instrumentum al foglio 145r, datato 1 giugno 1362, redatto in minuscola semitonda, con caratteristiche vicine alla libraria.

Dal punto di vista archivistico, emerge un interrogativo centrale e ancora aperto: chi ha operato le scelte di scarto e riutilizzo dei documenti? Si tratta di una questione a tutt’oggi irrisolta, per la quale esistono solo ipotesi interpretative. Una di queste propone una possibile connessione tra l’ambiente documentario e culturale napoletano e quello genovese, ipotizzando il trasferimento di documentazione considerata obsoleta, successivamente ricondizionata per il riuso come supporto scrittorio.

Il convegno si è concluso con l’intervento di Massimiliano Gaggero, professore di Filologia e linguistica romanza presso l’Università degli Studi di Torino. L’attenzione si è concentrata su un particolare gruppo di carte di riuso, ovvero i riusi di un codice di diritto romano francese, il Codi. Gaggero ha tracciato una breve, ma esaustiva, visione della tradizione manoscritta e stemmatica del Codi, evidenziando la presenza di una tradizione francese e di una tradizione provenzale, caratterizzate da alcuni mutamenti lessicali che, comparati con i frammenti del testo all’interno del Trivulziano 1084 mostrano, ad esempio, l’eliminazione dei provenzalismi. Gli esemplari del Codi, pur numericamente scarsi, si collocano fra il XIV e il XV secolo, datazione applicabile anche al frammento trivulziano.

Alcune considerazioni di natura più materiale sono state poi offerte, cercando di contestualizzare il testo. La scrittura del frammento risulta l’elemento maggiormente significativo, nella ricerca di indicazioni di provenienza, che pur risultano frammentarie e incerte. Il tratto si presenta pesante, non potendo tuttavia definire se questo sia dovuto al riuso oppure se sia una caratteristica originaria del testo. La grafia è identificabile come tipicamente italiana, simile ad altri testi coevi prodotti a Napoli, anche se il testo in sé è privo di italianismi. Gaggero suggerisce quindi l’ipotesi che il Codi palinsesto all’interno del Trivulziano 1084 sia stato copiato a Napoli, ma da copisti non italiani, una pratica non priva di riscontri. Le numerose incertezze rendono difficile una localizzazione più sicura.

In definitiva, questo caso di studio si impone come esempio emblematico di ricerca transdisciplinare, capace di coniugare saperi umanistici e strumenti tecnologici, e di restituire alla comunità scientifica testi nascosti e testimonianze documentarie dimenticate, rappresentando efficacemente gli obiettivi che la Summer School INTRADAMS si è posta e si pone, e fornendo ottimi spunti per l’avvio di ricerche similari che potranno portare alla riscoperta di testi che si credeva definitivamente perduti e accrescere il valore di codici già noti.

Camilla Rossi e Gaia Sorrenti